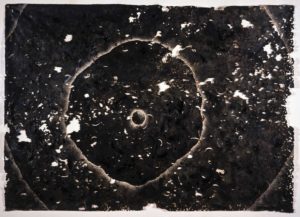

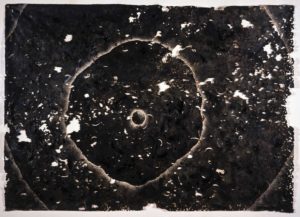

生まれた時から目の前にあった。

鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱

It’s Been Right Front of Me Since the Day I Was Born

Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper

152×213cm

1990

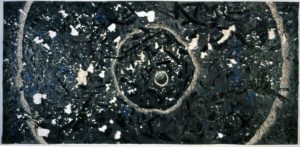

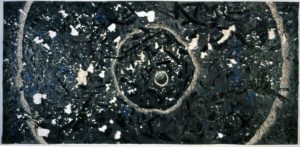

小さいと言い換えてもよいのではないか

鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱

In Other Words, Perhaps We Can Say This Is “Small”

Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper

212.5×442cm

1989

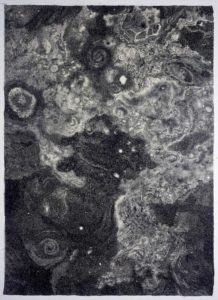

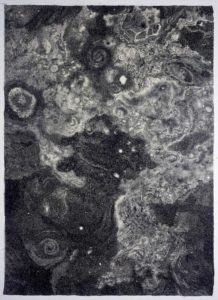

すべてがあらわになっている

鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱

Everything Is Revealed

Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper

212.5×442cm

1990

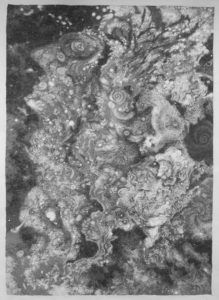

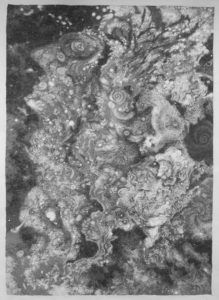

彼女は今しがた発った。

鳥ノ子紙にインク、墨汁、アクリル、火、熱

She Has Just Left

Indian ink, acrylic, fire, heat on Torinoko Japanese paper

361×858 cm

1992

私の誕生

鳥ノ子紙にインク

The Beginning of Me

Black ink on Torinoko Japanese paper

214×154cm

1997

あなたの声を聴かせてよ

鳥ノ子紙にインク

Let Me Hear Your Voice

Black ink on Torinoko Japanese paper

214×154cm

1997

誰もが一人で死に至る苦しみに耐えなければならない

鳥ノ子紙にインク

Everyone Must Endure the Pain of Dying Alone

Black ink on Torinoko Japanese paper

214×154cm

1997

この世界の全死者に捧ぐ

鳥ノ子紙にインク

Dedicated to All the Deceased of This World

Black ink on Torinoko Japanese paper

213×153cm

1997-1998

とうてい理解しえない

鳥ノ子紙にインク

Can’t Get It at All

Black ink on Torinoko Japanese paper

213.5×153cm

1998

視野は拡大されて

鳥ノ子紙にインク

The View Had Expanded

Black ink on Torinoko Japanese paper

213×153cm

1998-1999

1兆個の細胞が私をしている

鳥ノ子紙にインク

My 1,000,000,000,000 cells

Black ink on Torinoko Japanese paper

214×154cm

1998

今、母親が赤ん坊を産み落とした

鳥ノ子紙にインク

Just Now, the Baby Fell Out of the Mother’s Womb

Black ink on Torinoko Japanese paper

213.5×153cm

1998-2007

絵画

鳥ノ子紙にインク

Kaiga (Painting)

Black ink on Torinoko Japanese paper

211×278cm

2000-2010

何度も何度も、ああ気持ちいいなと、、、。

鳥ノ子紙にインク

Again and Again, I Feel So Good

Black ink on Torinoko Japanese paper

213.5×153cm

2000

お体に気をつけてください

鳥ノ子紙にインク

Please Take Care of Yourself

Black ink on Torinoko Japanese paper

213.5×153cm

2000

時間はあのように使いたい。

鳥ノ子紙にインク

I Want to Spend Time Like That

Black ink on Torinoko Japanese paper

213.5×153cm

2000

人は死ぬとどこへ行くのか

鳥ノ子紙にインク

Where Do We Go After Death?

Black ink on Torinoko Japanese paper

213.5×153cm

2003

死スルコト 愛スルコト

鳥ノ子紙にインク

To Die and to Love

Black ink on Torinoko Japanese paper

213.5×153cm

2004-2005

皮膚は我々を拘束しているのだろうか それとも我々を抱きしめているのだろうか。

鳥ノ子紙にインク

Does Our Skin Restrain or Embrace Us?

Black ink on Torinoko Japanese paper

223.5×161cm

2005

万物は流転する

鳥ノ子紙にインク

All Things Are in a State of Flux

Black ink on Torinoko Japanese paper

224×166cm

2009

あなたは死産児であった。

鳥ノ子紙にインク

You Were a Stillborn Baby.

Black ink on Torinoko Japanese paper

227×160cm

2013

凝縮をまねく

鳥ノ子紙にインク

Calling Forth Condensation

Black ink on Torinoko Japanese paper

226×166cm

2014

微笑から癇癪までの幅

鳥ノ子紙にインク

The Distance from a Faint Smile to a Fit of Anger

Black ink on Torinoko Japanese paper

224×160cm

2014

冷え切った図

鳥ノ子紙にインク

A Freezing Cold Painting

Black ink on Torinoko Japanese paper

220×161cm

2014

男の眼の中に庭が写っている

鳥ノ子紙にインク

A Garden in the Man’s Eyes

Black ink on Torinoko Japanese paper

226×160cm

2014

湧き出ずるところから

鳥ノ子紙にインク

From the Place Where Something Gushes

Black ink on Torinoko Japanese paper

224.5×161cm

2014

ここは何故あるのか

鳥ノ子紙にインク

Why Does This World Exist?

Black ink on Torinoko Japanese paper

226×160.5cm

2015

怒涛

鳥ノ子紙にインク

Surging Waves

Black ink on Torinoko Japanese paper

226×160.5cm

2015, 2017

事件

鳥ノ子紙にインク

Jiken

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×435.9cm

2006-2017

事件 (部分)

鳥ノ子紙にインク

Jiken (detail)

Black ink on Torinoko Japanese paper

…

…

もう始まってしまったここ

鳥ノ子紙にインク

It’s Here, Where Everything Started

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152cm

2015-2016

冬至 (地上からの透視図)

鳥ノ子紙にインク

Winter Solstice (A Perspective Drawing From Earth’s Surface)

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152cm

2018

固唾を吞む

鳥ノ子紙にインク

With Bated Breath

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152.5cm

2018

表われた事

鳥ノ子紙にインク

The Thing That Appears

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152cm

2018

画がけそうではない

鳥ノ子紙にインク

I Can’t Quite Depict

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152cm

2015-2016

極点

鳥ノ子紙にインク

Extreme Point

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152cm

2016-2017

嘲笑

鳥ノ子紙にインク

Ridicul

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152cm

2016

止揚

鳥ノ子紙にインク

Aufheben (Sublation)

Black ink on Torinoko Japanese paper

212×152cm

2017